丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂傾儖僇儘僀僪 偺幚尡 乮俀乯

丂丂丂拲乯丂偙傟傜偼 弮悎偵壔妛揑嫽枴偵傛傞幚尡偱偁傝丄堸梡丒暈梡丄傑偨埆梡摍偟側偄偱壓偝偄丅丂偙傟傜偺幚尡偼 偛帺恎偺愑擟偵偍偄偰峴側偭偰偔偩偝偄丅

丂丂侾丏丂僇僼僃僀儞偺 拪弌幚尡丗

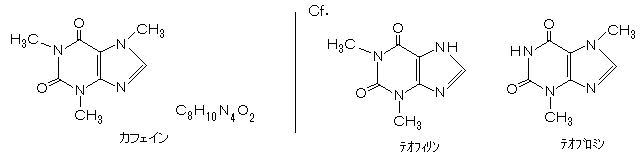

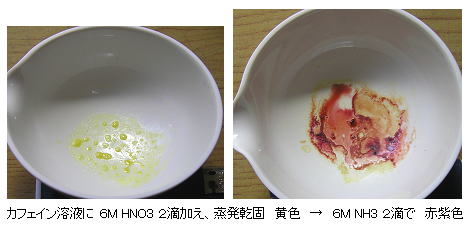

丂丂僇僼僃僀儞偼丄僾儕儞娐傪帩偮 僾儕儞傾儖僇儘僀僪偵懏偡傞丅丂侾俉侾俋擭丄僪僀僣偱僐乕僸乕偐傜僇僼僃僀儞偑拪弌偝傟偨丅丂嬤擭偱偼丄堛梡傕娷傔偰丄挻椪奅CO2偱拪弌偟偰嶌傜傟偰偄傞丅

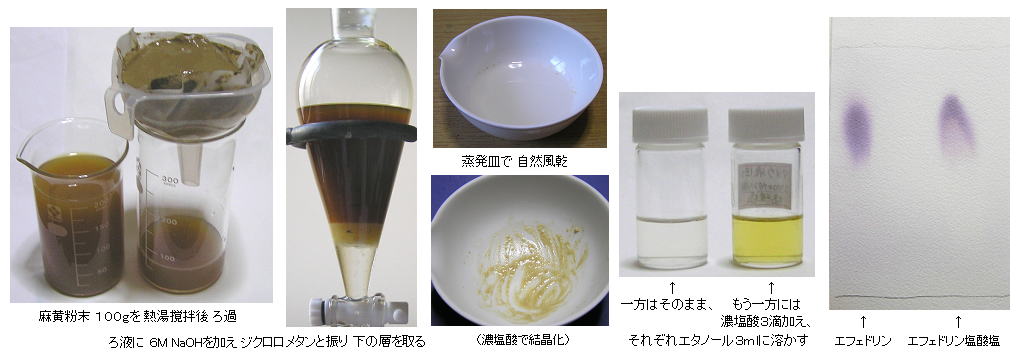

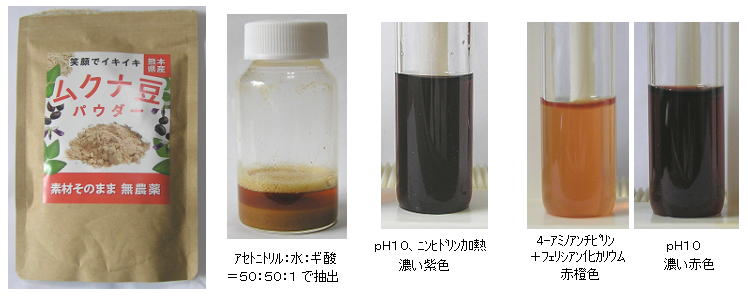

丂丂慜夞丄傾儖僇儘僀僪偺幚尡偺侾丏偱丄峠拑僥傿乕僶僢僌偐傜梟嵻拪弌朄偵傛偭偰僇僼僃僀儞乮俠8俫10俶4俷2丄俵亖侾俋係丏俀丄兿侾丏俀俁丄倣倫丏俀俁俆亅俀俁俉亷乯傪拪弌偟偨偑丄廂検偑侽丏俀倗偲偐側傝彮側偐偭偨丅 偦偙偱丄崱夞偼 僇僼僃僀儞偑斾妑揑懡偔娷傑傟傞壛岺怘昳偺忶嵻偐傜丄偦偙偦偙偺検傪拪弌偡傞偙偲偵偟偨丅

丂丂仠丂僇僼僃僀儞壛岺怘昳偺乽僇僼僃僀儞俀侽侽乿(Amazon)偼丄僇僼僃僀儞娷桳検偑侾忶偁偨傝 俀侽侽倣倗偱丄堦戃侾侽侽忶擖傝 佮 俀侽倗 擖偭偰偄傞丅 偦偺懠偺惉暘偼丄僨儞僾儞丄僔儕僇側偳桳婡梟嵻偵晄梟惈偱丄堸傓偲偒妸傝傪傛偔偡傞僗僥傾儕儞巁傕 僇儖僔僂儉墫偺宍側偺偱 梟嵻偵晄梟惈丅丂偦偙偱丄暒揰偺掅偄乮忲棷偟傗偡偄乯丄梟夝擻椡偑戝偒偄 僕僋儘儘儊僞儞乮墫壔儊僠儗儞丄 倐倫丏俁俋丏俇亷乯偱拪弌偡傞丅丂侾侽侽忶傪擕敨傗僼乕僪僾儘僙僢僒乕側偳偱嵱偄偰暡枛偵偟丄嶰妏僼儔僗僐偵擖傟 僕僋儘儘儊僞儞 俇侽倣倢壛偊偰丄侾侽暘傎偳奾漚偡傞丅丂偙傟傪 擇廳偵偟偨僐乕僸乕僼傿儖僞乕亄僈儔僗楻搇乮僾儔楻搇晄壜乯偱傠夁偟丄僼傿儖僞乕偵巆偭偨傕偺傪傕偆堦搙嶰妏僼儔僗僐偵擖傟偰丄偝傜偵僕僋儘儘儊僞儞 俇侽倣倢壛偊偰侾侽暘傎偳奾漚偟偰 摨條偵傠夁偡傞丅

丂丂傠塼傪僼儔僗僐偵擖傟偰丄搾梺偱梟攠傪棷嫀偡傞偲丄僼儔僗僐偺撪懁偵 慹僇僼僃僀儞偑巆傞丅乮棷嫀帪偺僑儉愷偼 僼僢慺僑儉愷傪梡偄傞丅偁傞偄偼僈儔僗偡傝崌傢偣丅乯丂昁梫嵟彫尷偺乮偲尵偭偰傕俋侽倣倢嬤偔偵側傞偑乯僄僞僲乕儖傪壛偊偰丄儂僢僩僾儗乕僩偱壛壏偟偰梟偐偟偒傝丄價乕僇乕偵擖傟偰曻椻偡傞偲丄僇僼僃僀儞乮柍悈墫乯偑嵞寢徎偡傞丅堷壩拲堄丂偙傟傪僈儔僗僼傿儖僞乕偱媧堷傠夁偟丄僔儍乕儗偵擖傟偰晽姡偡傞偲 弮僇僼僃僀儞偑偱偒傞丅乮廂検丗丂栺俈倗丄 僄僞僲乕儖偵傑偩憡摉巆偭偰偄傞丅乯丂壏悈偐傜嵞寢徎偡傞偲丄廂棪偼忋偑傞偑丄侾悈墫偲側傞丅

丂丂丂丂

丂

丂丂仠丂儉儗僉僔僪帋尡丗

丂丂僇僼僃僀儞丄僥僆僼傿儕儞丄僥僆僽儘儈儞側偳偺丄僉僒儞僠儞 偍傛傃 擜巁 桿摫懱偼丄徤巁傗廘慺悈側偳偱巁壔丒忲敪姡屌偟偰乮墿怓乣愒怓乯丄俇M傾儞儌僯傾悈傪悅傜偡偲丄儉儗僉僔僪傪惗偠偰 愒巼怓偵側傞丅

丂丂丂丂

丂丂俀丏丂僄僼僃僪儕儞偺妋擣幚尡丗

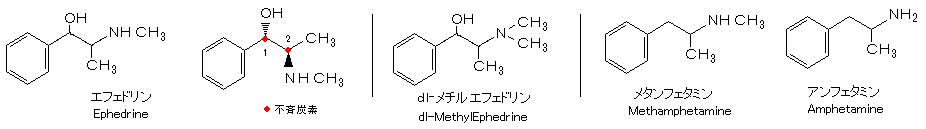

丂丂僄僼僃僪儕儞偼 椺奜揑偵丄娐奜偵拏慺傪帩偮 朏崄懓傾儖僇儘僀僪偵懏偡傞丅丂杻墿乮儅僆僂丄摿偵 僔僫杻墿乯偵侽丏俈亾掱搙娷傑傟傞傾儖僇儘僀僪偱丄侾俉俉俆擭偵挿堜挿媊偵傛偭偰扨棧偝傟偨丅怉暔懱撪偵偍偄偰偼丄L乚僼僃僯儖傾儔僯儞偐傜惗崌惉偝傟傞丅 杒暷嶻偺杻墿偵偼娷傑傟偰偄側偄丅

丂丂僄僼僃僪儕儞偼俀屄偺晄惸扽慺傪帩偪丄晄惸扽慺忋偺棫懱攝埵偑媡偺傕偺乮乮侾R丄俀S乯丄乮俀R丄侾S乯乯偑 僄僼僃僪儕儞丄摨偠傕偺乮乮侾R丄侾S乯丄乮俀R丄俀S乯乯偑 僾僜僀僪乮婾乯僄僼僃僪儕儞偲屇偽傟丄嬀憸堎惈懱傪嬫暿偟偰偄傞丅丂巗応偵弌壸偝傟傞僄僼僃僪儕儞偼丄亅僄僼僃僪儕儞乮亖乮侾R丄俀S乯僄僼僃僪儕儞乯丅

丂丂僄僼僃僪儕儞偼丄婥娗巟歜懅偵岠壥偑偁傝丄僾僜僀僪僄僼僃僪儕儞偼 旲偯傑傝偵岠壥偑偁傞丅 偨偩偟丄偳偪傜傕暃嶌梡偲偟偰丄怘梸晄怳丄寣埑忋徃丄懱壏忋徃丄晄柊側偳偑嫇偘傜傟傞丅丂昅幰傕丄偨傔偟偵杻墿暣 戝偝偠堦攖偵搾傪拲偓丄僐乕僸乕僼傿儖僞乕偱鄅偟偰 堸傫偱傒偨偑丄妋偐偵僐乕僸乕傛傝傕嫮偄妎惲岠壥偑偁偭偨丅乮枴偼乭僋僐拑乭偺傛偆側晽枴乯丂偟偐偟丄柊傝偑愺偔側傝寣埑偑忋偑偭偨乮侾俁侽仺侾俆侽乯偺偱丄偡偖偵巊梡傪拞巭偟偨丅 妺崻搾乮偐偭偙傫偲偆乯偵傕娷傑傟傞 寢峔嫮偄娍曽栻偱偁傞丅

丂丂嬤擭偱偼 傛傝暃嶌梡偺彮側偄 倓倢乚墫巁儊僠儖僄僼僃僪儕儞偑晽幾栻丄捔奝嵻偲偟偰梡偄傜傟偰偄傞丅

丂丂仠丂僄僼僃僪儕儞乮C10H15NO丄M=侾俇俆丏俀丄倣倫丏俁俉丏侾亷丄 梟夝搙侽丏俆俈亾乮悈乯丄僄僞僲乕儖丄僋儘儘儂儖儉丄僄乕僥儖偵壜梟乯丄丂丂墫巁僄僼僃僪儕儞乮C10H15NO丒HCl丄俵亖俀侽侾丏俈丄倣倫丏俀侾俉乣俀俀俀亷丄梟夝搙俆亾乮悈乯丄僄僞僲乕儖偵梟乯丄丂丂倓倢乚墫巁儊僠儖僄僼僃僪儕儞乮倣倫丏侾俉俈乣侾俉俉亷乯

丂丂僄僼僃僪儕儞乮亖僼僃僯儖丒俀乚儊僠儖傾儈僲丒僾儘僷僲乕儖乯偼丄儊僞儞僼僃僞儈儞乮亖僼僃僯儖丒俀乚儊僠儖傾儈僲丒僾儘僷儞乯傗傾儞僼僃僞儈儞偲峔憿偑嬤偔丄妎偣偄嵻偺尨椏偲側傝偆傞偺偱丄棳捠偼僄僼僃僪儕儞娷桳検偑 侾侽亾埲壓偺傕偺傑偱偑嫋壜偝傟偰偄偰丄偦傟埲忋偱偼庢傝掲傑傝傪庴偗傞丅 僄僼僃僪儕儞嵻暈梡傗杻墿搾傪堸傫偩屻偺暘夝暔偑摨偠偱丄擜専嵏偱 妎偣偄嵻斀墳偑弌傞偺偱拲堄乮媅梲惈乯丅 僗億乕僣偺悽奅偱偼僄僼僃僪儕儞愛庢偼僪乕僺儞僌偲傒側偝傟傞丅

丂丂偦偺偨傔丄朄揑婯惂偺栤戣偑偁傞偺偱丄偙偙偱偼 儁乕僷乕僋儘儅僩偵傛傞僄僼僃僪儕儞偺妋擣幚尡傪偡傞偺偵偲偳傔偨丅乮寢徎傗 侾侽亾埲忋偺梟塼偼嶌偭偰偼偄偗側偄乯

丂丂丂

丂丂仠丂娍曽栻偺暘愅朄乮乽儅僆僂乿偺崁乯偵傛傝丄杻墿暡枛侽丏俆倗傪 儊僞僲乕儖侾侽倣倢偲怳傝崿偤丄傠夁偟偨傠塼傪丄傠巻傪巐妏偵愗偭偨傕偺偵僗億僢僩偟丄俁侽侽倣倢僩乕儖價乕僇乕偱侾僽僞僲乕儖丗悈丗恷巁 亖 俈丗俀丗侾 偺揥奐塼偱揥奐偟偰乮忋偵儔僢僾傪偐偗傞乯丄姡憞屻丄僯儞僸僪儕儞傪僗僾儗乕偟偰 巻偵嫴傫偱傾僀儘儞偱壛擬偟偨丅丂暥專偵傛傞偲丄巼怓偑 僄僼僃僪儕儞偱偁傞偑丄懠偺傾儈僲巁偺怓偑暋悢尰傟嬫暿偑偮偐側偐偭偨丅

丂丂乮仏丂僯儞僸僪儕儞塼乮侽丏侾倗/僄僞僲乕儖俆侽倣倢乯偼丄俀廡娫掱搙偟偐擔帩偪偟側偄偺偱拲堄丅乯

丂丂

丂丂仠丂偦偙偱丄侾侽侽倗偵検傪憹傗偡偲摨帪偵丄傠塼偵俇俵 俶倎俷俫 俆倣倢傪壛偊偰 僄僼僃僪儕儞傪梀棧偝偣丄僕僋儘儘儊僞儞傪壛偊偰寉偔怳傝丄悈梟惈偺傾儈僲巁傗懡摐椶側偳傪彍偒 傾儖僇儘僀僪偩偗傪梟偐偟崬傒丄暘棧偡傞丅丂偦傟傪俀暘偟丄偦傟偧傟忲敪嶮偱僕僋儘儘儊僞儞傪帺慠忲敪偝偣丄姡偄偨傜堦曽偵偼擹墫巁傪俁揌壛偊偰墫巁墫偲偡傞丅乮墫巁傪壛偊偨傕偺偼丄寢徎壔偑尒傜傟傞丅乯 偨偩偪偵丄偦傟偧傟僄僞僲乕儖俁倣倢偵梟偐偟丄傠巻偵僗億僢僩偟偰摨條偵揥奐偟丄僯儞僸僪儕儞偱敪怓偝偣傞丅

丂丂寢壥偼丄崱搙偼堦揰偩偗擹偄巼怓偑弌偰丄俈俆倣倣偺偆偪偺俆侽倣倣偺強丄偡側傢偪 俼倖 抣 亖 侽丏俇俈 偲側偭偨丅 忋婰偺侽丏俆倗偺傕偺偼丄忋偺曽偵偁傞巼斄揰乮栴報乯偑僄僼僃僪儕儞偱偁傞偲偄偆偙偲偵側偭偨丅 乮暥專乮娍曽栻偺暘愅朄乯偵傛傞偲丄敄憌僋儘儅僩偱偼丄俼倖 抣 亖 侽丏俁俆 偲側傞丅乯

丂丂俁丏丂娍曽栻偺傾儖僇儘僀僪丒傾儖僇儘僀僪條暔幙丗

丂丂乮侾乯丂價儞儘僂僕丒傾儖僇儘僀僪丗

丂丂撿傾僕傾丄搶撿傾僕傾偱嵦傟傞 烣楶乮傃傫傠偆丄彫棻偺儎僔偺幚偺堦庬乯偺庬巕丄價儞儘僂僕乮烣楶巕乯偵偼丄傾儗僐儕儞乮C8H13NO2丄M=侾俆俆丏俀乯側偳 俇庬椶偺僺儕僕儞丒傾儖僇儘僀僪偑娷傑傟傞丅丂摨偠偔傾儗僐儕儞傪娷傓幚偺曽偼丄愇奃傪崿偤偰姎傓側偳偺曽朄偵傛傝愛庢偝傟丄偨偽偙偺僯僐僠儞偲摨條偺嶌梡傪傕偨傜偟丄尨廧柉偨偪偼揱摑揑偵柊婥偞傑偟傗歯岲昳丄寢崶幃偺憽傝暔側偳偵揱摑揑偵梡偄偰偒偨丅丂偟偐偟丄僯僐僠儞偲摨條偵埶懚惈偑偁傝丄傑偨敪偑傫暔幙傪娷傓乮岮摢偑傫側偳乯偺偱丄嵟嬤偱偼堦晹偺娍曽栻偺梡搑埲奜偱偼巔傪徚偟偮偮偁傞丅

丂丂傾儗僐儕儞偼朏崄偺偁傞婗敪惈桘忬暔幙偱丄悈丄傾儖僐乕儖丄奺庬桳婡梟嵻偵堈梟丅 栻偲偟偰偼丄忦拵嬱彍偵梡偄傜傟傞丅 丒丒丒丂偨偽偙偺傛偆側埶懚惈偑偁傞偺偱暈梡偟側偄帠両

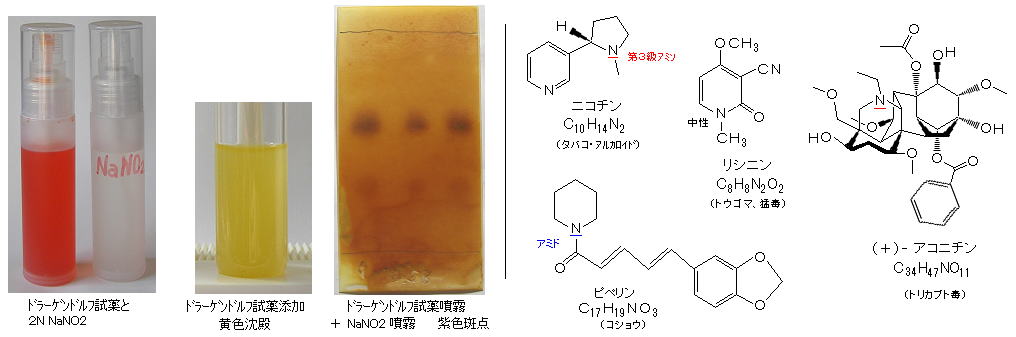

丂丂仠丂價儞儘僂僕偺暡枛 俁倗丂亄丂僕僄僠儖僄乕僥儖俁侽倣倢丂亄丂侾侽亾俶倎俷俫 俆倣倢 傪壛偊丄俆暘娫怳傝崿偤丄惷抲偟丄僄乕僥儖憌傪僗億僀僩偱嵦庢偡傞丅 價乕僇乕側偳偱帺慠忲敪偝偣丄儊僞僲乕儖侾丏俆倣倢偵梟偐偟乮帀朾暘側偳偼梟偗偢偵巆傞乯丄傠夁偟偰傠塼傪庢傞丅丂敄憌斅乮TLC丄僔儕僇僎儖 岴宎俇侽侌丄俉侽亊係侽倣倣丄僫儕僇丄儌僲僞儘僂乯偵 俁揰僗億僢僩偟丄 傾僙僩儞丗悈丗恷巁 亖 侾侽丗俇丗侾 偱揥奐偡傞丅 姡憞屻偵丄儓僂慺塼乮俬2/俆侽亾儊僞僲乕儖 朞榓梟塼乯傪嬒堦偵僗僾儗乕偟丄捈偪偵 俼倖 抣傪應掕偡傞丅乮 拲乯丂抲偄偰偍偔偲儓僂慺偑婗敪偟偰怓偑徚偊偰偄偔乯丂暥專傛傝丄俼倖 抣偼丄侽丏俆係乣侽丏俆俋丅

丂丂應掕抣偼丄壓偺曽偺妼怓斄揰乮栴報乯偱丄俼倖 抣 亖 侽丏俆俉 偱偁傝丄傾儗僐儕儞偱偁傞偙偲傪妋擣偟偨丅

丂

丂丂乮捛婰乯丂25' 俀/侾係

丂丂仠丂僪儔乕僎儞僪儖僼帋栻乮夝愢儁乕僕乯乮師徤巁價僗儅僗乮Bi5O(OH)9(NO3)4乯侽丏俆倗 亄侾俶 俫俠倢 俀倣倢 亄俲俬 侾丏俆倗/俈侽亾恷巁俀俁倣倢乯傪梡偄偰丄戞俁媺丄戞係媺傾儈儞偺掓怓斀墳傪尒傞丅

丂丂傾儗僐儕儞偺拏慺偼戞俁媺傾儈儞側偺偱丄價儞儘僂僕丒僄僉僗俀揌丄僪儔乕僎儞僪儖僼帋栻俀揌/悈俀倣倢偱墿怓偺捑揳偑惗偠傞丅丂傑偨敄憌斅偱揥奐偟偨傕偺偵丄僪儔乕僎儞僪儖僼帋栻傪暚柖丒姡憞偟偰丄俀俶垷徤巁僫僩儕僂儉乮俶倎俶俷2乯傪暚柖偡傞偲丄偼偭偒傝偟偨巼怓偺斄揰偲側傞丅丂乮俶俷2亅 亄 戞俀媺丄俁媺丄係媺傾儈儞 仺 僯僩儘僜傾儈儞乯丂

丂丂乮仏丂摨條偵丄戞俁媺傾儈儞乮墫婎惈拏慺乯傪娷傓 僯僐僠儞丄傾僐僯僠儞側偳傕掓怓偡傞丅丂庛偄墫婎惈拏慺偺 僇僼僃僀儞丄僺儁儕儞側偳偱偼墫巁丄徤巁摍偱巁惈傪嫮偔偡傟偽敪怓偟丄拞惈偺儕僔僯儞丄僥僆僼傿儕儞側偳偱偼敪怓偟側偄丅乯

丂丂僽僔乮晬巕丄僩儕僇僽僩偺崻乯偺傾僐僯僠儞乮栆撆乯偵偮偄偰傕丄戞俁媺傾儈儞拏慺側偺偱丄摨條偵 敄憌斅偱揥奐偟偰敪怓偑尒傜傟偨丅乮Rf抣亖侽丏俈侾乯丂乮拲堄丗丂霓装罐菽拶處帠騻蛡霂唫艂蛻S懱偑妼怓偵側偭偰巊偊側偄乯

丂

丂丂

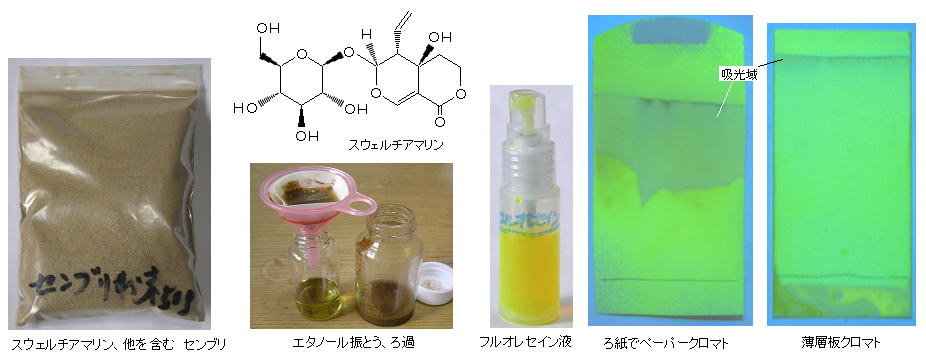

丂丂乮俀乯丂僙儞僽儕偺嬯傒惉暘丗

丂丂僙儞僽儕偼丄擔杮偵偍偄偰傕屆偔偐傜 嬯枴寬堓栻偲偟偰梡偄傜傟偰偒偨丅乮丒丒丒丂偆偪偺栮偝傫傕垽梡偟偰偄傑偟偨丅乯丂偦偺嬯傒惉暘偼丄僗僂僃儖僠傾儅儕儞乮C16H22O10丄M亖俁俈係丏俁乯丄懠偱丄悽奅桳悢偺嬯傒暔幙偲偄傢傟傞丅 僗僂僃儖僠傾儅儕儞偼拏慺傪娷傑側偄偺偱傾儖僇儘僀僪偱偼側偄丅丂僙儞僽儕偵偼偙偺嬯枴埲奜偵偙傟偲尵偭偰栻棟嶌梡傪帩偮暔幙偼娷傑傟側偄偺偱丄乭嬯枴乭偦偺傕偺偑 擼偵嶌梡偟偰丄斀幩揑偵堓塼偺暘斿傪懀恑偡傞偲巚傢傟傞丅乮丒丒丒嬯枴偑岠偒傑偡乮丠乯乯

丂丂仠丂僙儞僽儕暡枛 俀倗 亄 僄僞僲乕儖侾侽倣倢偲 俆暘娫怳傝崿偤丄傠夁偡傞丅 傠塼傪丄偦傟偧傟 傠巻偲丄敄憌斅偵僗億僢僩偟丄 巁巁僄僠儖 丗 侾乚僾儘僷僲乕儖 丗 悈 亖 俇丗係丗俁丂偱揥奐偟丄姡憞屻丄侽丏侾亾僼儖僆儗僙僀儞梟塼乮僼儖僆儗僙僀儞侽丏侽俆倗傪侾俶 俶倎俷俫侾倣倢偵梟偐偟 悈傪壛偊偰俆侽倣倢偵偡傞乯傪暚柖偟丄峀堟巼奜慄乮悈嬧摂乯偵摉偰偰 寀岝偺埫偔惉傝嬶崌乮兩亖俀俁俉値倣偺媧廂乯傪尒傞丅丂寢壥偼丄梟塼偺擹搙偑敄偄偨傔偐 斄揰偼妋擣偱偒偢丄慡懱偑愭偵恑傒峀偑偭偰偟傑偭偨丅 偨偩丄彮側偔偲傕媧岝暔幙偼娷傑傟偰偄傞偙偲偼暘偐偭偨丅

丂丂

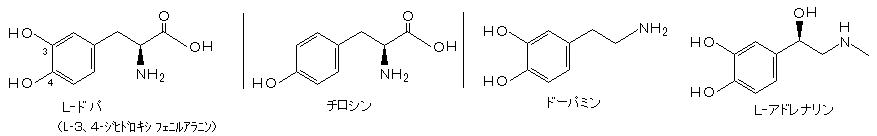

丂丂乮俁乯丂儉僋僫摛偺L乚僪僷乮儗儃僪僷乯丗

丂丂儉僋僫摛乮僴僢僔儑僂儅儊丄儅儊壢乯偵偼丄L乚僪僷乮儗儃僪僷丄儗償僅僪僷乯偑俆亾乮俁乣俇亾乯傕娷傑傟丄尦婥偺弌傞塰梴曗彆怘昳乮僒僾儕儊儞僩乯偲偟偰弌夞偭偰偄傞丅 L乚僪僷乮L乚俁丄係乚僕僸僪儘僉僔丒僼僃僯儖傾儔僯儞丄C9H11NO4丄M=侾俋俈丏俀乯偼丄僠儘僔儞偐傜惗懱撪崌惉偝傟丄僇僥僐乕儖傾儈儞恄宱揱払暔幙偱偁傞 僪乕僷儈儞丄僲儖傾僪儗僫儕儞丄傾僪儗僫儕儞偺慜嬱暔幙偲偟偰丄寬峃怘昳偺傎偐丄忶嵻偲偟偰僷乕僉儞僜儞昦偺帯椕偵梡偄傜傟偰偄傞丅 乮僪乕僷儈儞傗傾僪儗僫儕儞扨懱偱偼丄寣塼擼娭栧偺偨傔擼撪偵擖傜側偄丅丂L乚僪僷偺惗懱棙梡擻偼俁侽亾丄帯椕偵偼堦夞侾侽侽噐丄俆亅俇帪娫偱岠壥傪幐偆丅乯丂傗傞婥傪婲偙偡僒僾儕偲偟偰偼丄儉僋僫摛偵俆亾傕娷傓偺偱丄堦夞俀倗乮彫偝偠堦攖乯傕愛傟偽廩暘偱偁傞丅乮愾偠傞丄墿側暡偵崿偤傞側偳乯

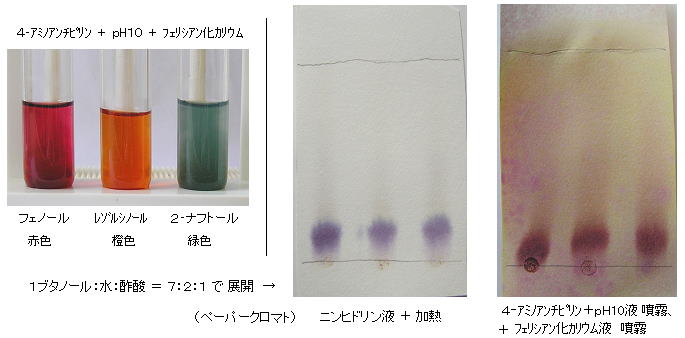

丂丂仠丂L乚僪僷偼丄兛乚傾儈僲巁乮堦偮偺扽慺偵 亅NH2偲 亅COOH乯偲偟偰僯儞僸僪儕儞斀墳傪偡傞偲摨帪偵丄俀偮偺OH婎乮僼僃僲乕儖惈悈巁婎乯傪傕偮僼僃僲乕儖椶乮僇僥僐乕儖乯側偺偱丄係乚傾儈僲傾儞僠僺儕儞偲斀墳偟偰 愒怓偵掓怓偡傞丅乮僼僃僲乕儖悈梟塼丗愒怓丄 儗僝儖僔僲乕儖悈梟塼丗愒妼怓乯

丂丂擔嬊偺暘愅朄丗丂儉僋僫摛暡枛 俀倗偵丄傾僙僩僯僩儕儖丗悈丗僊巁亖俆侽丗俆侽丗侾 傪侾侽倣倢壛偊傛偔怳偭偰俴乚僪僷傪拪弌偡傞丅丂偙偺忋悷傒俆乣侾侽揌傪帋尡娗偵庢傝丄悈俀倣倢傪壛偊丄倫俫侾侽娚徴塼乮俶俫3乮俀俉亾乯俆俈倣倢 亄 俶俫4俠倢 俈倗 /侾侽侽倣倢乯俀揌偲丄僯儞僸僪儕儞塼乮侽丏侾倗/僄僞僲乕儖俆侽倣倢乯俀揌壛偊丄俁暘娫壛擬偡傞偲丄傾儈僲巁偲斀墳偟偰 擹偄巼怓偵側傞丅

丂丂傑偨丄拪弌塼俆乣侾侽揌傪帋尡娗偵庢傝丄悈俀倣倢壛偊丄係乚傾儈僲傾儞僠僺儕儞塼乮侾倗/僄僞僲乕儖俆侽倣倢乯俀揌偲 侽丏侾M僼僃儕僔傾儞壔僇儕僂儉乮巁壔嵻乯俀揌傪壛偊傞偲丄僼僃僲乕儖惈悈巁婎偲斀墳偟偰愒烌怓偵側傝丄偙傟偵偝傜偵 倫俫侾侽娚徴塼俀揌壛偊傞偲丄擹偄愒怓偵側傞丅 儉僋僫摛偵偼丄懡偔偺傾儈僲巁偑娷傑傟傞偑丄懠偵僼僃僲乕儖惈悈巁婎傪帩偮傾儈僲巁偲偟偰偼桞堦僠儘僔儞偑偁傞偑検偑彮側偔 悈偵梟偗偵偔偄偺偱丄L乚僪僷偲偟偰傎傏妋掕丅

丂丂丒丂儁乕僷乕僋儘儅僩乮侾僽僞僲乕儖丗悈丗恷巁 亖 俈丗俀丗侾乯偺寢壥偱傕丄懠偺傾儈僲巁偼梟弌偣偢丄L乚僪僷偺侾揰偩偗 僯儞僸僪儕儞斀墳乮巼怓乯丄寭 係乚傾儈僲傾儞僠僺儕儞斀墳乮愒妼怓乯偑弌偨丅丂Rf抣 佮 侽丏侾俆丅

丂丂

丂丂

丂丂丂

丂丂係丏丂僽儖僔儞朄偵傛傞徤巁僀僆儞偺掕検幚尡丗

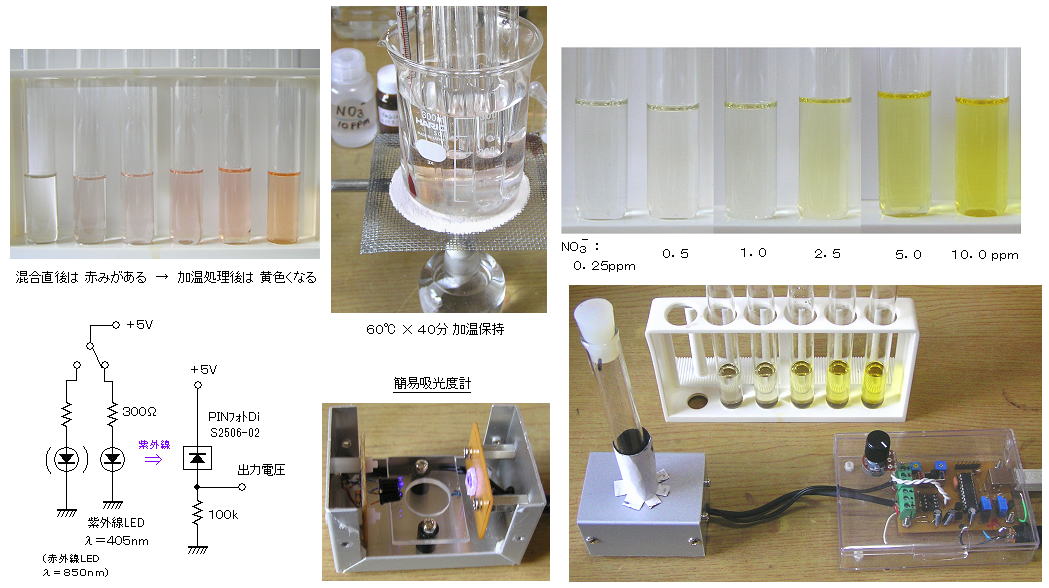

丂丂儂儈僇偺庬巕 攏慘巕乮傑偪傫偟乯偐傜丄僗僩儕僉僯乕僱乮撆暔乯偲嫟偵嵦傟傞 僽儖僔儞乮C23H26N2O4丄寑暔乯偑偁傞丅乮嬯枴寬堓丄嫮憇嵻丄 悈梟塼傪側傔傞偲旕忢偵嬯偄乯丂偳偪傜傕 僀儞僪乕儖娐傪帩偮儂儈僇丒傾儖僇儘僀僪偱桳撆丅丂慜夞乮傾儖僇儘僀僪偺幚尡 係丏乯丄娍曽栻梡偵庛撆壔偟偨攏慘巕暡枛偐傜偺廂検偼傛偔側偐偭偨偺偱丄崱夞偼丄帋栻偺僽儖僔儞乮僽儖僔儞棸巁墫丒俈悈榓暔乯傪梡偄偰丄JIS偱掕傔傜傟傞 NO3亅偺掕検朄偵弨偠偰暘愅幚尡傪偡傞偙偲偵偟偨丅

丂丂仠丂僽儖僔儞偺妋擣幚尡丗

丂丂僽儖僔儞悈梟塼傪嶌惉偡傞丅 師偺幚尡傕寭偹偰丄僽儖僔儞梟塼乮僽儖僔儞棸巁墫丒俈悈榓暔丄(C23H26N2O4)2丒H2SO4丒俈H2O丄 M亖侾侽侾俁丏侾丄侾丏俀俉係倗/侾侽侽倣倢悈乯偲偟偰嶌惉丅丂娍曽栻偺暘愅朄偵傛傝丄偙偺僽儖僔儞梟塼 侾倣倢偵 擹棸巁侽丏俆倣倢傪壛偊丄俀俵 俫俶俷3 俀倣倢傪壛偊傞偲丄嵟弶 愒怓偺梟塼偲側傝丄師戞偵愒墿怓偵曄壔偟偰丄墿怓偱埨掕偡傞丅

丂丂傕偆堦偮偺妋擣偼丄摨偠偔侾倣倢偵 擇僋儘儉巁僫僩儕僂儉梟塼乮俈丏俆倗/侾侽侽倣倢乯侾倣倢傪壛偊傞偲丄崟妼怓偺梟塼偵側傝丄乮暥專偵彂偐傟偰偁傞乯愒妼怓偺捑揳偼偱偒側偐偭偨丅

丂丂仠丂俶俷3亅偺掕検幚尡丗

丂丂徤巁僀僆儞偺専弌偼丄僽儖僔儞朄乮榑暥丒侾俋俈侽擭乯偑愄偐傜峴側傢傟丄尰嵼傕 岺応攔悈乮JIS婯奿乯傗壓悈摴丄搚忞丄屛悈丒壨愳悈側偳偺惓幃側掕検朄偲側偭偰偄傞丅

丂丂NO3亅帋尡塼乮KNO3 悈梟塼乯 俀倣倢丄忋婰偺僽儖僔儞梟塼侽丏俁倣倢 傪帋尡娗偵擖傟丄帋尡娗傪昘悈偱椻傗偟側偑傜丄擹棸巁 係倣倢乮庢埖拲堄乯傪 帋尡娗偺暻偵増偭偰彮偟偢偮擖傟偰傛偔怳傝崿偤丄栺俇侽亷偱係侽暘娫曐帩偟丄嬻椻屻 幒壏偱俀侽暘曻抲偟丄嶌惉偟偨娙堈岝搙寁偱兩亖係侽俆値倣偺媧岝偺掱搙傪應掕偡傞丅

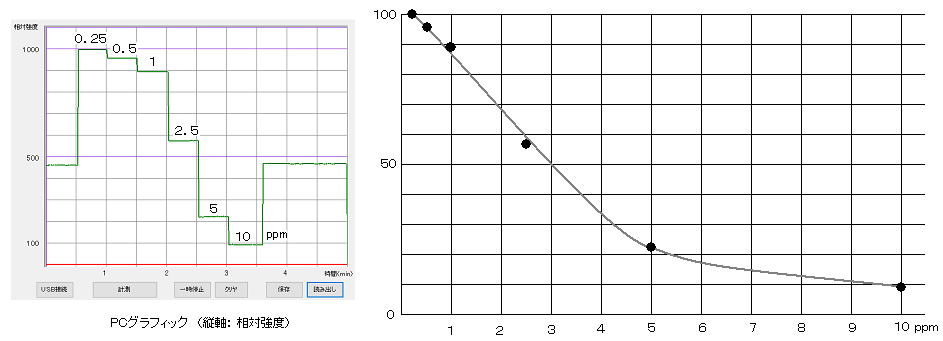

丂丂娙堈岝搙寁偼 拞怱攇挿 係侽俆値倣偺巼奜慄僟僀僆乕僪乮冇俆丄嬤巼奜慄乯偐傜偺岝傪帋尡娗乮冇侾俈亊侾俇俁倣倣乯偵捠偟丄俹俬俶僼僅僩僟僀僆乕僪乮俽俀俆侽俇亅侽俀丄兩亖俁俀侽乣侾侾侽侽値倣丄昹徏文聘絹A廐寧乯偱庴偗偰丄弌椡揹埑傪俹俬俠偱張棟偟 俹俠僌儔僼傿僢僋偱昞帵丄夋柺偐傜撉傒庢傞丅丂敪岝僟僀僆乕僪偺廃傝偼崟揾傝丅丂弌椡偑戝偒偄偺偱丄搑拞偺僆儁傾儞僾偼晄梫偲側傝PIC偵捈寢偟丄PIC偺Vref亄亖係丏俆俇V丄Vref亅亖侽V偱僗働乕儖挷惍偡傞丅丂僨僕僞儖僥僗僞乕偺傒偱傕丄俹俬俶僼僅僩僟僀僆乕僪弌椡揹埑偼寁應壜擻丅丂乮仏丂嬤愒奜慄LED偼丄儌儕僽僨儞朄偵傛傞 儕儞巁應掕梡偵暪愝丄兩亖俉俆侽値倣乯

丂丂寢壥偼丄戝懱 侽丏俀俆乣係倫倫倣偱 捈慄偺専検慄偑摼傜傟丄應掕壜擻偲側偭偨丅 恖偺栚偱偼暘偐傝偵偔偄敄偄墿怓偱傕丄婡夿偱偼傛偔嬫暿偡傞丅乮侽丏俀俆倫倫倣偱朞榓偟偨偺偱丄傕偆彮偟巼奜慄俴俤俢偺掞峈傪憹偟偰傕傛偄偲巚傢傟傞丅乯

丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂夞楬恾丒PIC僜僼僩乮丏倛倕倶乯丂丂丂丂丂丂PC僜僼僩

丂丂俆丏丂儕僪僇僀儞偺崌惉丗

丂丂慜夞偺儀儞僝僇僀儞乮傾儖僇儘僀僪偺幚尡 俆丏乯偵堷偒懕偄偰丄娐傗崪奿偵拏慺傪娷傒 栻棟嶌梡傪帩偮丄傾儖僇儘僀僪條乮傛偆乯偺傕偺乮alkaloid-oid丠乯傪乮崌朄側傕偺偵尷傝丄乯崌惉偟偰傒傛偆偲巚偆丅 乮椺偊偽僗僩儕僉僯乕僱偼丄敪尒偝傟偨偺偼侾俉侾俋擭偱丄侾俋俆係擭偵弶傔偰慡崌惉偵惉岟偟偨偑丄俀俉抜奒偱廂棪偼 侽丏侽侽侽侽俇亾偟偐側偐偭偨偲偄偆丅嵟嬤偱偼俇抜奒丄侾侽亾掱搙傑偱夵慞偝傟偰偄傞丅乯

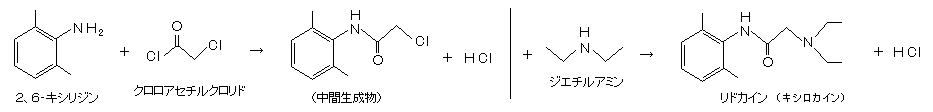

丂丂俀丄俇乚僉僔儕僕儞傪弌敪尨椏偲偟偰丄儕僪僇僀儞乮彜昳柤丗僉僔儘僇僀儞丄M亖俀俁係丏俁丄倣倫丏俇俉亷乯傪崌惉偡傞曽朄偼丄俀抜奒偱斾妑揑娙扨偵偱偒丄僂傿僉儁僨傿傾偱傕曬崘偝傟偰偄傞丅乮僉僔儕僕儞偼 堎惈懱偑俇庬椶傕偁傞偺偱丄俀丄俇乚僉僔儕僕儞傪嶌傞偺偼戝曄偱偁傞丅乯丂儕僪僇僀儞偼丄傾儈僪宆偺杻悓栻偱丄墫巁墫側偳偺悈梟塼偺宍偱嬊強杻悓栻偵梡偄傜傟偰偄傞丅

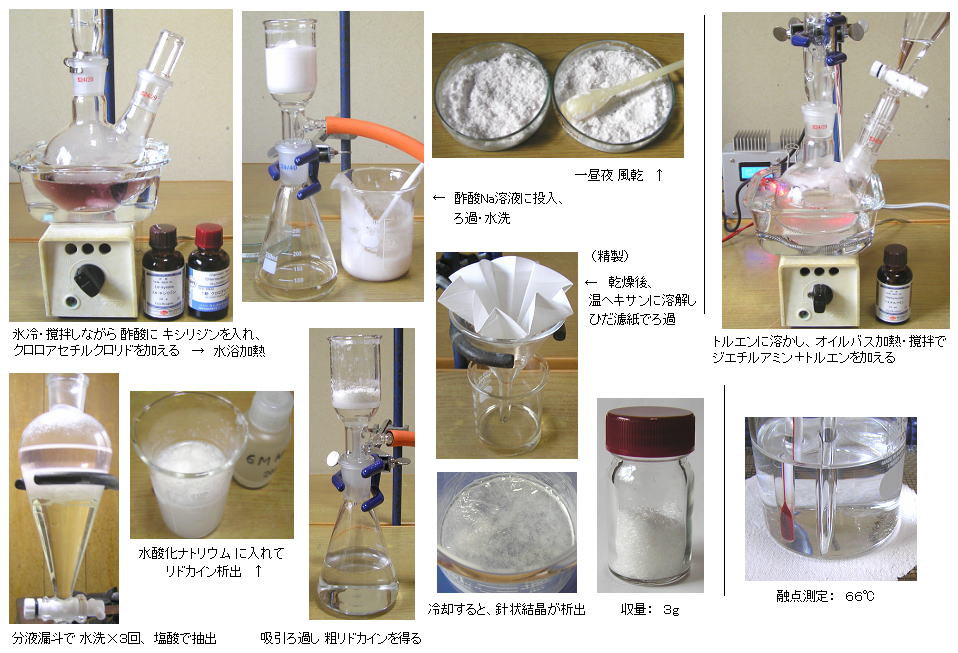

丂丂仠丂昘恷巁乮斀墳傪壐傗偐偵偡傞 寭 梟攠丄倐倫丏侾侾俈丏俋亷乯俇侽倣倢偵 俀丄俇乚僉僔儕僕儞乮(俠俫3)2丒俠6俫3丒俶俫2丄亜俋俉亾丄俵亖侾俀侾丏俀丄兿亖侽丏俋俉丄倣倫丏侾俇亷丄倐倫丏俀侾俇亷乯侾俀倣倢傪梟偐偟丄偙傟傪 昘椻丒奾漚偟側偑傜 僋儘儘傾僙僠儖僋儘儕僪乮俠倢丒俠俷丒俠俫2丒俠倢丄俋俉亾丄俵亖侾侾俀丏俋丄兿亖侾丏係俀丄倐倫丏侾侽俇亷乯侾侽倣倢乮夁忚検乯庢埖拲堄傪僈儔僗僗億僀僩偱彮偟偢偮壛偊丄俁侽暘奾漚偟偨偺偪丄暒摣悈梺偱俁侽暘奾漚偡傞丅椻媝屻丄恷巁僫僩儕僂儉悈梟塼乮俠俫3俠俷俷俶倎丒俁俫2俷 俆侽倗/俀侽侽倣倢乯偵搳擖偟奾漚偡傞偲丄愭偵墫慺偺栚報偑偮偄偨拞娫惗惉暔偑摼傜傟傞偺偱丄偙傟傪堦拫栭晽姡偟偰傛偔姡憞偝偣傞丅乮N-(2,6-僕儊僠儖僼僃僯儖)僋儘儘傾僙僩傾儈僪丄寉偄暡枛乯

丂丂拞娫惗惉暔偑姡偄偨傜丄僩儖僄儞乮梟攠丄倐倫丏侾侾侽丏俇亷乯 俆侽倣倢偵梟偐偟丄僆僀儖僶僗乮棳摦僷儔僼傿儞亄擇僋儘儉慄乯偱侾侽侽乣侾侾侽亷偱壛擬丒奾漚偟偰丄僕僄僠儖傾儈儞乮俠2俫5丒俶俫丒俠2俫5丄亜俋俉亾丄俵亖俈俁丏侾丄兿亖侽丏俈侾丄倐倫丏俆俆丏俆亷乯侾俀倣倢乮仏夁忚検乯 亄 僩儖僄儞 俀侽倣倢偺崿崌塼傪 彮偟偢偮壛偊丄侾帪娫奾漚偡傞丅乮仏偙偺帪揰偱丄倫H帋尡巻偱傾儖僇儕惈偱偁傞偙偲傪妋擣偟偨丅乯丂暃惗偡傞俫俠倢偑夁忚偺僕僄僠儖傾儈儞偲寢崌偟偨僕僄僠儖傾儈儞墫巁墫偑捑揳偡傞偺偱丄傂偩鄅巻偱傠夁偟偰彍偔丅 傠塼傪暘塼楻搇偵擖傟丄悈偱俁夞愻偭偰乮仏侾夞栚偺愻偄悈偱僕僄僠儖傾儈儞廘傪妋擣偟偨乯丄僕僄僠儖傾儈儞偺巆傝傪彍偒丄偦傟偐傜俁俵 俫俠倢傪壛偊偰怳傝丄墫巁墫偲偟偰悈憌偵拪弌偡傞丅 拪弌塼傪丄擹悈巁壔僫僩儕僂儉塼偵擖傟偰 傾儖僇儕惈偲偟乮倫H妋擣乯丄慹儕僪僇僀儞傪捑揳偝偣傞丅 媧堷傠夁偟丄寉偔悈愻偟偰 姡憞偝偣傞丅

丂丂乮惛惢乯丂壏僿僉僒儞偵梟夝偝偣丄傂偩鄅巻偱擬帪傠夁偟堷壩拲堄丄傠塼傪椻媝偡傞偲 恓忬偺寉偄寢徎偑愅弌偡傞偺偱丄媧堷傠夁偟 姡憞偝偣傞丅丂廂検丗 栺俁倗丄丂乮仏丂僕僄僠儖傾儈儞偑彮側偄偨傔偵儕僪僇僀儞墫巁墫偑僩儖僄儞偐傜捑揳偟偰 堦弿偵彍偐傟偨壜擻惈偼丄掅偄丅備偊偵丄拪弌帪偲惛惢帪偵偐側傝幐傢傟偨丠乯

丂丂梈揰應掕偺寢壥偼丄俇俇亷偱丄弮儕僪僇僀儞偺梈揰俇俉亷傛傝傕彮偟掅偐偭偨丅乮岆嵎亄傢偢偐偵堎惈懱偺晄弮暔丠乯

丂丂仠丂偙偺儕僪僇僀儞 侽丏俀倗偵 弮悈俆倣倢丄俇俵 俫俠倢 俀揌傪壛偊偰梟偐偡偲丄墫巁儕僪僇僀儞係亾悈梟塼偲側傞丅乮倫俫亖俁乯丂偙傟傪丄彮偟鋜傔傞偲丄慜夞偺儀儞僝僇僀儞偲摨偠偔丄嬯枴偲嫟偵丄愩偺姶妎偑杻醿偡傞丅

丂丂

丂